- 04 October, 2025

- 0 Comment(s)

- 1029 view(s)

- লিখেছেন : সরিতা আহমেদ

২০২৫ সালের মে মাসের শেষের দিক থেকে ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পরে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দেওয়া ভারতের মুখ হয়ে উঠেছিলেন দু’জন নারী। প্রেস-ব্রিফিং দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই মহিলা সৈনিক – ইন্ডিয়ার আর্মির কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের উইং কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন ভ্যোমিকা সিং। কিছুদিন আগে তাঁদের ডাকা হয় সোনি চ্যানেলের বিখ্যাত রিয়েলিটি শো ‘কৌন বনেগা ক্রোরপতি’-তে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ইন্ডিয়ান নেভীর কম্যান্ডার প্রেরণা দেওস্থালি। এতে বিতর্ক বেঁধেছিল এই তিনজনের সাজপোশাক নিয়ে। কেন তাঁরা নিজেদের ফর্ম্যাল ইউনিফর্মে এমন শো’য়ে আসবেন – এই ছিল মোরাল পুলিশিং করা নেটিজেনদের বক্তব্য।

একটু পিছিয়ে যাই। ২০২৩ সালে ‘চন্দ্রযান’ সাফল্যের পর থেকে ইসরোর মহিলা বিজ্ঞানীদের ছবিসহ একটা পোস্ট খুব ভাইরাল হয়েছিল সমাজ মাধ্যমে। সেই পোস্টে মহিলা বিজ্ঞানীরা কী 'পড়েছেন' তা বাদ দিয়ে কী 'পরেছেন' তাই নিয়ে বিস্তর বিতর্ক চলেছিল। কারণ ছবির বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই ফর্ম্যাল প্যান্ট শার্ট ও চুড়িদার পরেছিলেন। কিছুক্ষেত্রে এআই ফটোশপের সাহায্যে তাঁদের ‘শাড়ি পরিয়ে’ ‘ভারতীয় সনাতন নারীর আদর্শ পোষাক কী হওয়া উচিৎ’ তা নিয়ে রীতিমতো বাকযুদ্ধে নেমেছিলেন কিছু ভারতীয় পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বাহক মহিলাদের একাংশ। মহাকাশ গবেষণায় ইসরোর সাফল্যের নেপথ্যে থাকা বিজ্ঞানীদের ( জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে) শ্রম ও মেধা প্রশ্নাতীত। গোটা দেশের যেখানে একযোগে অভিনন্দন দেওয়ারই কথা, সেখানে শুধু মহিলা বিজ্ঞানীদের সাজপোশাক নিয়েই বাজার গরম করতে নেমেছিলেন যেসব মর্যাল জ্যাঠামশাই বা জ্যেঠিমারা তাঁরা কেউ জিজ্ঞেস করেন নি ‘পুরুষ বিজ্ঞানীরা সনাতন ভারতীয় ধুতি-চাদরে শোভিত না হয়ে কেন পশ্চিমি পোশাক শার্ট প্যান্ট পরেছেন ?’ কারণ হিসেবে বাংলার একটি প্রবাদই যথেষ্ট ‘সোনার আংটি ( পুরুষ জাতি) আবার ব্যাঁকা!’

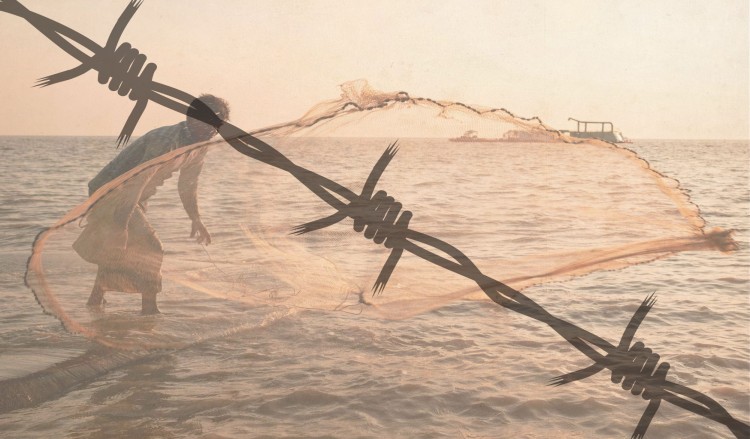

মেয়েদের, সে সমাজের যে স্ট্যাটাসেই থাকুন না কেন, জীবন রণাঙ্গনের পথে পথে কাঁটা বিছানো। আট থেকে আশি কোনও মহিলারই ‘সফলতা’ বিষয়টি আপামর জনসাধারণের কাছে যথেষ্ট প্রশংসনীয় বলে গণ্য হয় না। অগ্নিপরীক্ষা তাই চলে নিরন্তর। বলাবাহুল্য এই ‘গাঁয়ে মানে না আপনে মোড়ল’ পরীক্ষকদের ভূমিকায় বাঙালিরা কম যান না। দেশের আনাচকানাচে আজকাল বাঙালি নির্যাতন নিয়ে বিস্তর চিন্তিত এই বীরপুঙ্গবরা নিজেদের যতই প্রগতিশীল ও শিক্ষিত জাতি বলে বড়াই করুন না কেন, বাঙালি মহিলাদের খ্যাতি বা কৃতিত্ব নিয়ে নেতিবাচক বার্তা ছড়াতে আধুনিক বাঙালিরাও কোনও অংশে পিছিয়ে নেই।

তাই আমরা ভুলে যাই বৃটিশ দাসত্বের শেকল ভেঙে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা বাঙালি মেয়েদের ইতিহাসকে। আজকে যখন ‘বাঙালি অস্মিতা আক্রান্ত’ বলে চারিদিকে প্রচার হচ্ছে তখন নিজেদের মস্তিষ্কের ধূসর কোষে স্মৃতিচারণার আলো ফেলে দেখি কোন কোন বাঙালি নারীর সংগ্রাম আমরা মনে রেখেছি।কাজী নজরুল ইসলামের কথায়, ‘কোন কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারী/ প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।’ তবে যুদ্ধে, সংগ্রামে নারী কেবল প্রেরণা দেওয়ার কাজই করেনি কেউ কেউ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র।

আজ সেই বঙ্গ বীরাঙ্গনাদের স্মৃতির ডালি খুলে, প্রথমেই যাঁকে পাই তিনি মেদিনীপুরের ‘গান্ধী বুড়ি’। ১৮৭০ সালের ১৭ নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার হোগলা গ্রামে ঠাকুরিদাস মাইতি ও ভগবতী দেবীর ঘরে জন্মালেন মাতঙ্গিনী। জীবনটাকে ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে মাত্র আঠেরো বছর বয়সেই বিধবা হলেন। ক্ষতস্থানের চিহ্নের মতো রয়ে গেল ‘হাজরা’ পদবিটুকু। কিন্তু শুধু স্বামীর ঘর আগলে রাখার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। জীবনকে নতুন দিশা দিতে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যমে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির অনুগামী মাতঙ্গিনী একে একে যোগ দিলেন ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও ১৯৩২ এর অসহযোগ আন্দোলনে। সে সময় দেশবাসীর পক্ষে সমুদ্র-জল থেকে লবণ সংগ্রহ করা ছিল বেআইনি, কিন্তু গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহীরা ‘ডান্ডি মার্চ’ চালিয়ে দেশিয় পদ্ধতিতে লবণ তৈরি করে সেই গোরা আইন অমান্য করলেন। অনেকের সঙ্গেই গ্রেফতার হয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরাও। মুক্তি পেয়ে আবারও বৃটিশ বিরোধী নানা প্রতিবাদী কর্মসূচীতে নেতৃত্বের জন্য আবারও ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। তবু নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। এরপর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্যপদ লাভ করে শ্রীরামপুরে মহকুমা কংগ্রেস অধিবেশনে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন। ১৯৪২ সালে ‘ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে’র সময় ৭৩ বছর বয়সী মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে ছয় হাজার সমর্থক ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে তমলুক থানা দখলের পরিকল্পনা হয়। ১৯৪২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর পাঁচ দিক থেকে পাঁচটি শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে তমলুক অধিকার করতে। হাজার হাজার মেদিনীপুর বাসীর সমন্বয়ে জাতীয় পতাকা হাতে এবং ‘ইংরেজ ভারত ছাড়ো’, ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’, ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনিতে মুখরিত হয় থানা চত্বর। মিছিল শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলে গোরা সেনারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি করে এবং নির্দেশ দেয় সমাবেশ ভেঙে দেওয়ার। সেই আদেশ অমান্য করে মাতঙ্গিনী এগিয়ে চলেন। পুলিশ গুলি চালালে তিনি অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের পেছনে রেখে নিজেই এগিয়ে যান। গুলি লাগে তাঁর কপালে ও দুই হাতে। তবুও তিনি এগোতে থাকায় বারংবার গুলিবর্ষণ করা হয়। কংগ্রেসের পতাকাটি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে উঁচিয়ে ধরে বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফিরে দেখি সেই বঙ্গ তরুণীকে যিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সেই ইতিহাসে নাম তুলেছিলেন কেবলমাত্র নিজের জেদকে সম্বল করে! মাষ্টারদা সূর্য সেনের তরুণী তুর্কি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ( জন্ম - ১৯১১ সালের ৫মে) নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি দল ১৯৩২ সালে পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ও সাফল্য পায়। তারিখটা ছিল ২৩ সেপ্টেম্বর। অবিভক্ত ভারতের পূর্ব বাংলায় ইউরোপিয়ান ক্লাবের গায়ে 'Dogs and Indians prohibited.' সাইনবোর্ড দেখে তিনি পণ করেছিলেন, গোটা ক্লাবটাকেই উড়িয়ে দেবেন।

স্কুলজীবনে বরাবরের মেধাবী দুই বাঙালি বান্ধবী প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত (আরেক স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরাঙ্গনা) স্বপ্ন দেখতেন বিজ্ঞানী হবেন কিন্তু পরবর্তীকালে 'ঝাঁসির রানি' লক্ষ্মী বাঈ -য়ের কাহিনি তাঁদের টেনে নিয়ে যায় স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে।

মাস্টার’দা সূর্য সেনের প্রথম গ্রেপ্তারির খবরে যখন গোটা দেশ উদ্বেলিত, সেই কিশোরি বয়সে প্রীতিলতা সশস্ত্র বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন তাঁর প্রিয় শিক্ষিকা 'ঊষা দি' র কাছে। পরে তাঁর বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটে 'পূর্নেন্দু দস্তিদার' নামক অন্যতম বীর বিপ্লবীর কাছে।

ঢাকায় 'দীপালি সঙ্ঘ' নামে মেয়েদের একটা মহিলা বিপ্লবীদের দল ছিল। লীলা রায় -এর নেতৃত্বে এই সংগঠনটি নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করত। গোপনে তাঁরা মেয়েদের বিপ্লবী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার কাজও করত। ইডেন কলেজের শিক্ষক নীলিমা’দির মাধ্যমে লীলা রায়ের সাথে প্রীতিলতার পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের অনুপ্রেরণায় দীপালী সঙ্ঘে যোগ দিয়ে প্রীতিলতা লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপরে তাঁর হাতেখড়ি হয় সূর্য সেনের যোগ্য কমরেড হিসেবে।

১৯৩০-৩১ সাল নাগাদ, সূর্য সেন প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিষ্ট্রির ছাত্র মনোরঞ্জন রায়কে গান-কটন এবং বোমা তৈরির নির্দেশ দেন। মধ্য কলকাতায় বিপ্লবী মনোরঞ্জন রায়ের পিসির (গুণু পিসি) বাড়িতে বসে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, রেণুকা রায়, কমলা চ্যাটার্জী প্রমুখ গোপন বৈঠক করেন এবং চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের পর মাষ্টারদার প্রেরিত ইস্তেহার সাইক্লোষ্টাইলে ছাপিয়ে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করেন। মনোরঞ্জন রায়ের সাথে প্রীতিলতা এবং কল্পনা দত্তের পরিচয়ের পর তিনি বুঝতে পারেন যে এই বাঙালি মেয়ে দুটিই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবী কাজ করতে সক্ষম হবে। তাঁকে সত্যি প্রমাণ করে নানা ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে এই বীরাঙ্গনা ১৯৩২ সালে তাঁর সহযোদ্ধা -- কালীকিংকর দে, বীরেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাস, শান্তি চক্রবর্তী, মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, পান্না সেন, যোগেশ মজুমদার প্রমুখের সাহচর্যে বৃটিশদের মদ-মহিলা-মোচ্ছবের প্রাণকেন্দ্র রূপী বিখ্যাত ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। প্রীতিলতা হুইসেল বাজিয়ে আক্রমণ শুরুর নির্দেশ দেবার পরেই ঘন ঘন গুলি আর বোমার আঘাতে পুরো ক্লাব কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অপারেশন শেষে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখে সহবিপ্লবীদের দ্রুত স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেন প্রীতিলতা। তারপর নিজে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরেরদিন পুলিশ, ক্লাব থেকে ১০০ গজ দূরে মৃতদেহ দেখে প্রীতিলতাকে সনাক্ত করেন।

প্রীতিলতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের অবস্থা নিয়ে কল্পনা দত্ত লিখেছেনঃ “প্রীতির বাবা শোকে দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রীতির মা গর্ব করে বলতেন, ‘আমার মেয়ে দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছে’।" ক্ষণজন্মা প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার ছিলেন দেশপ্রেমের আগুনে পুড়ে ইস্পাত হওয়া একজন বিপ্লবী ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম মহিলা শহীদ।

সেই দিনটা ছিল শনিবার, তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হ’লে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন। তিনি নবীন স্নাতকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানের মাঝপথ অবধি সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। ছন্দপতন ঘটল যখন একটি ২১ বর্ষীয়া তরুণী স্নাতক গাউন পরে মঞ্চে ছুটে এসে গুলি চালিয়ে দিল জ্যাকসনের বুকে। সাহসিনীর নাম বীণা দাস।

১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্ম শিক্ষক বেণীমাধব দাস এবং সমাজকর্মী সরলা দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন বীণা। পিতা বেণী মাধব ছিলেন রেভেন’শ কলেজের একজন শিক্ষক যিনি পরে তৈরি করবেন নেতাজী সুভাষকে। অন্যদিকে মা সরলা দেবী কলকাতায় ‘পুণ্য আশ্রম’ নামে একটি মহিলা হোস্টেল পরিচালনা করতেন যা আসলে ছিল নারী বিপ্লবীদের গুপ্তকক্ষ।

বীণার পিতা একজন খাদি পরিহিত গান্ধীবাদী দেশপ্রেমিক হলেও অল্প বয়সেই বীণা নেতাজীর আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে যোগদান করেন ও ওই বছরেই ভারতে আসা ‘সাইমন কমিশনে’র বিরুদ্ধে প্রথম ছাত্র প্রতিবাদ সংগঠিত করেন । এতে একটি ছাত্রী কমিটিও তৈরি হয় যা পড়ুয়াদের ভেতর অতি গোপনে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইন্ধন যুগিয়ে চলত। বীনার চেয়ে চার বছরের বড় দিদি কল্যাণী দাস ছিলেন এই সংগঠনের সম্পাদক। ছাত্রী সংঘের সদস্যদের লাঠিখেলা সহ মৌলিক আত্মরক্ষার শিক্ষা দেওয়া হত, যেখানে মহিলাদের লাঠি চালানো শেখানো হত। পরে সংগঠনটি দীনেশ মজুমদারের মতো বিখ্যাত বিপ্লবীদের দ্বারাও পরিচালিত হত।

পরে বীণা তাঁর বন্ধু সুহাসিনী গাঙ্গুলির সাহায্যে বেঙ্গল রেভোলিউশনারি পার্টির সাথেও যুক্ত হন ও সশস্ত্র বিপ্লবে নেমে পড়েন। জ্যাকসন হত্যার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে তিনি যুগান্তর পার্টির কমলা দাশগুপ্তের কাছে বন্দুক আনার জন্য যান। কমলার বিপ্লবী বন্ধু সুধীর ঘোষ ২৮০ টাকা দিয়ে একটি পুরনো আমলের বেলজিয়ান, পাঁচ কক্ষ বিশিষ্ট রিভলবার কিনেছিলেন যা তুলে দেওয়া হয় বীণার হাতে। সমাবর্তনের মঞ্চে ধীর পায়ে উঠে, বীণা দাস আচমকাই বাংলার বৃটিশ গভর্নর (রাজ্যপাল) স্ট্যানলী জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি ছোঁড়েন। দুর্ভাগ্যবশত, একটি মাত্র গুলি তার কানে সামান্য আঘাত করলেও বীণার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তিনি ধরা পড়েন এবং কারারুদ্ধ হন।

কিন্তু নির্ভীক লেখনীতে তিনি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি হিসেবে জানিয়েছিলেন যে:

"আমার লক্ষ্য ছিল মৃত্যুবরণ করা, এবং যদি মরতে হয়, তাহলে এই স্বৈরাচারী সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে মহৎভাবে মৃত্যুবরণ করা, যা আমার দেশকে তার অসীম লজ্জা এবং সীমাহীন যন্ত্রণায় চিরতরে বশীভূত করে রেখেছে। আমি ভাবছিলাম এমন একটি ভারতে জীবন কি মূল্যবান যেখানে অন্যায়ের শিকার হচ্ছে এবং বিদেশী সরকারের অত্যাচারের অধীনে ক্রমাগত আর্তনাদ করা হচ্ছে, নাকি নিজের জীবন উৎসর্গ করে এর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ প্রতিবাদ করা ভালো নয়? ভারতের এক কন্যা এবং ইংল্যান্ডের এক পুত্রের বলিদান কি ভারতকে তার অব্যাহত বশীভূত অবস্থা এবং ইংল্যান্ডকে তার কার্যধারার অন্যায়ের প্রতি সম্মতির পাপের প্রতি জাগ্রত করবে না?”

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁর নয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে, তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কলকাতার হাজরায় ভাষণ চলাকালীন একটি সভা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ও ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত আবার কারারুদ্ধ করে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সদস্য ছিলেন।

১৯৬০ সালে, ভারত সরকার সমাজসেবামূলক কাজে অবদানের জন্য তাকে পদ্মশ্রী প্রদান করে। তখন তিনি একটি স্কুলের শিক্ষক। তবে ১৯৮৬ সালে তার স্বামী, যুগান্তর দলের সদস্য ও সহ-বিপ্লবী, যতীশ চন্দ্র ভৌমিকের মৃত্যুর পর, তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। অবশেষে, তিনি কলকাতা ছেড়ে হৃষিকেশে বসবাস শুরু করেন, যেখানে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতেন। এরপর তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও কিছু প্রতিবেদন অনুসারে, ১৯৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঋষিকেশের একটি খাদ থেকে তাঁর পচনশীল দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের দেহটি শনাক্ত করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বীণা দাসকে শাস্তিস্বরূপ ১৯৩১ সালে ইংরেজিতে তাঁর স্নাতক ডিগ্রি কেড়ে নেয়। কিন্তু প্রায় ৮১ বছর পরে, ২০১২ সালে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মরণোত্তরভাবে বীণা দাসকে দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ সেই স্নাতক ডিগ্রিটি পুনঃপ্রদান করেন।

তাঁর আত্মজীবনী "শ্রিংখাল ঝঙ্কার" (শৃঙ্খল ঝঙ্কার) -এ তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশের আশার কথা লিখেছেন এবং তার জনগণের দুঃখ-কষ্ট কতটা গভীরভাবে অনুভব করেছেন তাও লিখেছেন - "আজও আমি কান্না শুনতে পাই - ক্ষুধার্তদের আর্তনাদ, দরিদ্রদের নীরব কষ্ট। যাত্রা এখনও শেষ হয়নি। আমার হৃদয়ে, আমি এখনও আমার ঈশ্বরের ঢোলের সুর শুনতে পাই, এবং এটি আমাকে এগিয়ে যেতে, চিরকাল এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে।" এমন সাহসিনীর কি এইরকম অবহেলাময় বৃদ্ধাবস্থা ও দুর্ভাগ্যজনক অন্তিমযাত্রা প্রাপ্য ছিল?

ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে বাংলার আরও এক স্মরণীয় বিপ্লবীর নাম কমলা দাশগুপ্ত (জন্ম - ১৯০৭ ঢাকার বিক্রমপুরে)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম.এ পড়াকালীন প্রখ্যাত ‘যুগান্তর’ দলের কতিপয় সদস্যের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। সেখানেই গোপনে তিনি বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের কাছে লাঠিখেলা শিখতে আরম্ভ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি দরিদ্র নারীদের জন্য একটি হোস্টেলের ম্যানেজার হিসেবে চাকরি নেন। সেখানে তিনি বিপ্লবীদের জন্য বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম সংরক্ষণ করতেন এবং বহন করে আনতেন। তাঁর সহপাঠি ছিলেন বিপ্লবী কল্যাণী দাস, যাঁর হাতেই তাঁর বোন বীণা দাসকে তিনি রিভলবার সরবরাহ করেন গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার উদ্দেশে। তিনি বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকার কারণে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন, কিন্তু প্রমাণের অভাবে প্রত্যেকবার মুক্তি পান। ১৯৩২-৩৮ তিনি প্রেসিডেন্সি জেল ও হিজলী বন্দি নিবাসে আটক থাকেন। হিজলি বন্দি নিবাসে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। ১৯৪২ সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে যোগ দিয়েও কারাবাস করেছেন তিন বছর (১৯৪২-৪৫)। স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবে অংশ নিলেও সমাজসেবায় আজীবন ব্রতী ছিলেন কমলা। দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে ত্রানের কাজে তাঁর শ্রমদান ছিল অবিস্মরণীয়। কর্মজীবনে শিক্ষকতা ছাড়াও ‘মন্দিরা’ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন কমলা দাশগুপ্ত। দেশ ভাগের পরে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী ‘রক্তের অক্ষরে’। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী’ নামে আরও একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। গ্রন্থ দুটিতে তাঁর বিপ্লবী ও রাজনৈতিক জীবনের নানা বিষয় উঠে এসেছে। বিস্মৃতির অতলে চলে যাওয়া এই বীরাঙ্গনা ২০০০ সালের ১৯ জুলাই প্রয়াত হন।

১৯১৫ তে বাঘাযতীন শহীদ হবার পর বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের ঝড় উঠেছিল। বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর পিসিমা ননীবালা দেবী (১৮৮৮-১৯৬৭) ষোল বছরে বিধবা হয়ে তাঁদের বাড়িতেই থাকতেন। নিজে উৎসাহী হয়ে ভাইপোর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ননীবালা দেবী কখনো চন্দননগরে, কখনো বা রিষড়াতে গৃহকর্ত্রী সেজে ঘরভাড়া নিয়ে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিতেন। একবার কলকাতার শ্রমজীবী সমবায়ে হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির হয়েছিল। বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী পালিয়ে গেলেও, ধরা পড়েছিলেন রামচন্দ্র মজুমদার। রামচন্দ্র মজুমদারের পিস্তলটি কোথায় আছে তা জেলের ভেতর থেকে জানার জন্য ছদ্মবেশে ননীবালা দেবী রামচন্দ্রের সধবা বৌ সেজে জেলে দেখা করতে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিমঞ্চে দাপিয়ে অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের এক কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা ননীবালা। রামচন্দ্র বাবুর স্ত্রী সেজে শাখা সিঁদুর পরে জেলে গিয়ে জেনে এসেছিলেন পিস্তলের খবর। সেই যুগে অন্যের স্ত্রী সাজার জন্য শাখা সিঁদুর পরা অত্যন্ত দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ছিল, সমাজের চোখে ছিল বেশ্যাবৎ কর্ম। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রথাভাঙা লক্ষ্যে অবিচল এক মহীয়সী। এ ব্যাপারে পুলিশ কিছু জানতে পারার আগেই ননীবালা দেবী আরেকবার দুঃসাহসিক কাজ করলেন। আবারও ছদ্মবেশ নিয়ে তাঁর ছোটবেলার বন্ধুর দাদা প্রবোধচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে পেশোয়ার চলে গেলেন। দেশসেবায় ব্রতী ননীবালা শেষমেশ ধরা পড়লেন যখন, তখন তিনি কলেরার রুগী। স্ট্রেচারে করে আনা হয়েছিল তাঁকে কাশীর জেলে। অকথ্য অত্যাচারে জেরা করেও তাঁর মুখ খোলাতে না পেরে শেষে লংকা বেঁটে তাঁর যৌনাঙ্গে ভরে অত্যাচার চালিয়েছিল বৃটিশ পুলিশ। অমানুষিক যন্ত্রনায় ছটফট করেছেন, ব্যথায় চিৎকার করেছেন, আলো বাতাসহীন সেলে সংজ্ঞা হারিয়েছেন বারবার, তবু সহ-বিপ্লবীদের কোনও সন্ধান দেননি। এরপর তিনি প্রথম মহিলা রাজবন্দীর স্বীকৃতি পান। ফলে অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা শিথিল হয়। একবার বন্দিদের প্রাথমিক সুযোগসুবিধার দাবিতে অনশনে বসেন তিনি। কিছুতেই পুলিশ তাঁকে খাওয়াতে পারছিল না, সেই সময় দু’কড়িবালা নামে এক বিপ্লবী একই জেলে থার্ড গ্রেডের শাস্তি পাচ্ছেন জেনে তিনি দাবি করেছিল বামুনের মেয়ের হাতের রান্না না হলে অনশন ভাঙবেন না। বামুনের মেয়ে বলতে তখন ছিলেন দুকড়িবালা দেবী। অগত্যা পুলিশ দু’কড়িবালা দেবীর শাস্তি লাঘব করে এবং তাঁর হাতে অন্নজল খেয়ে ননীবালা উনিশ দিন পর অনশন ভাঙেন। এহেন বীরাঙ্গনা দেশ স্বাধীনের পরে বিস্মৃতির অতলে চলে গেলেন, আত্মীয়দের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে পৈতৃক বাড়ি (বালি) ছেড়ে কলকাতায় এলেন। শেষ জীবনে অন্যের বাড়ি রান্নার কাজ করে ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে কাটাতে একদিন টিবি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর শেষ সঞ্চয় সম্বল ছিল ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশান’ হিসেবে ১৯৬৭ এর মে মাসে পাওয়া মাত্র ৫০ টাকা। এর পর ননীবালা দেবীর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

বীরভূমের দু’কড়ি বালা দেবী ( ১৮৮৭- ১৯৭০) যিনি জেলে গিয়ে ননীবালাদেবীর জন্য রান্না করেছিলেন তিনি ছিলেন বিপ্লবী নিবারন ঘটকের মাসিমা। নিবারন ঘটক মাঝে মাঝে বিপ্লবীদের মাসির বাড়িতে আনতেন আশ্রয়ের জন্য। বিপ্লবীদের ‘মাসিমা’ দু’কড়ি বালা আশ্রয় দিতেন জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলীর মত বিপ্লবীকে। সেবার গাড়োয়ানের ছদ্মবেশে বিপ্লবী হরিদাস দত্ত ৯ বাক্স কার্তুজ আর ৫০টি মসার পিস্তল পুলিশ হেফাজত থেকে চুরি করেছিলেন। তারমধ্যে সাতটি পিস্তল দু’কড়িবালা দেবীর কাছেই রাখা ছিল। পুলিশ জানতে পেরে দু’কড়িবালার বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল ১৯১৭ সালের ৮ জানুয়ারি। শেষে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদি হিসেবে দু’বছরের কারাবাস হয় তাঁর। দিনে কুড়ি কিলো করে ডাল ভাঙার পরিশ্রমের পর অখাদ্য খাবার, চটের মত মোটা জামা কাপড় ছিল তাঁদের জন্য বরাদ্দ। যখন তখন যৌন নির্যাতন, মলদ্বারে রুল ভরে দেওয়া, চোখে পিন ফুটিয়ে দেওয়া, আঙ্গুলের নখ টেনে তুলে নেওয়ার মত অমানুষিক অত্যাচারও করা হত তৃতীয় শ্রেণির কয়েদিদের। সেই অত্যাচার সহ্য করেও তিনি বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন ‘ভালো আছি’। দুকড়িবালা দেবীই পরাধীন ভারতে অস্ত্র আইনে দণ্ডিতা প্রথম মহিলা। তিনি ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

কোনও অস্ত্র না ধরেও যে কত বড় আত্মত্যাগ করা যায় তা বুঝেছিলেন ত্রিপুরার আশিকাঠির সুশীলা মিত্র( ১৮৯৩-১৯৪৮)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পলাতক বিপ্লবীদের নিয়মিত আশ্রয় দিতেন তিনি। তাঁর ছোট্ট কুঁড়ে ঘর যতই ছোট্ট হোক যুগান্তর দলের বিপ্লবী সত্যেন বসু, শচী বসুর জন্য জায়গার অভাব হত না। দিনের বেলায় যে বিপ্লবীরা শ্মশানে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন তাঁদের জন্য হতদরিদ্র মায়ের রান্নাঘর থেকে ঠিক পৌঁছে যেত খাবার। সুশীলা রাতে বাচ্চাদের সঙ্গেই বিপ্লবীদের শোবার ব্যবস্থা করতেন। শুধু তাই নয় দেশকে ভালোবেসে নোয়াখালির মহিলাদের উন্নতির জন্য ‘নোয়াখালি সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি’ গড়ে তুলেছিলেন । নিজেই সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন। সেখানে মহিলাদের হাতের কাজ, ধাত্রীবিদ্যা শেখানো হত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে দেশের সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৩২ এর ২৬ জানুয়ারি গ্রেফতার হওয়ার সময় বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন আড়াই মাস, তিন বছর ও পাঁচ বছরের তিনটি বাচ্চাকে। তবু তিনি বন্ডে সই করে মুক্তি পেতে আস্বীকার করে বলেছিলেন- “দেশের হাজার সন্তানের সঙ্গে আমার সন্তানরাও যদি বলি যায় তবে আমি গৌরব বোধ করব, চোখের জল ফেলব না”।

ভারতী পত্রিকার সম্পাদক সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২- ১৯৪৫) ওরফে সরলা ঘোষালের বাবা ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল ও মা স্বর্ণকুমারী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর মামা। “বন্দে মাতরম” গানটির প্রথম দু’লাইনের সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসিয়েছিলেন। পরের সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে সরলাদেবী দিয়েছিলেন। এই বিস্ময় বালিকা মাত্র তেরো বছর বয়সে এন্ট্রান্স পাশ করেন, সতেরো বছরে ইংরাজিতে অনার্স সহ বিএ পাশ করেছিলেন। ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত তিনটি বিষয়েই দক্ষতা ছিল তাঁর। বিএ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে তিনি ‘পদ্মাবতী স্বর্ণপদক’ লাভ করেন। পড়াশুনা শেষে কলকাতা ছেড়ে মহীশুরে মহারাণী গার্লস স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এ সময়ে তিনি বাংলার প্রথম গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনে সহায়তা করেন। স্বদেশি আন্দোলনের অংশ হিসেবে তিনি সকলকে সামিল করতে তাদের মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে চেয়েছিলেন অন্যভাবে। ১৮৯৫ সাল থেকে তিনি মা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে যুগ্মভাবে ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন যাতে “বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিলো” শিরোনামে লিখেছিলেন - “ভারতীর পৃষ্ঠার আমন্ত্রণ করলুম। রেলে, স্টিমারে, পথে, ঘাটে গোরা সৈনিক ও সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা বা নিজের অপমানে মুহ্যমান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে –অপমানিত ক্ষুব্ধ মানী ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি যদি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে- সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে”। পাঠক মণ্ডলীর মনে অপমানের লুকানো আগুন ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে জ্বলে উঠল শোধের শিখায়। তাঁরা ঘটনাবলী পাঠাতে লাগলেন ও তাঁদের ইতিবৃত্ত ‘ভারতী’তে বের হতে থাকল। এরপর সরলাদেবী দেশাত্ববোধের মন্ত্রে মারাঠিদের “শিবাজি উৎসবে”র অনুকরণে ১৯০৩ সালে বাংলায় “প্রতাপাদিত্য উৎসব” এর আয়োজন করেন। বাংলার তরুণ প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা আনতে “বীরাষ্টমী ব্রত” র আয়োজন করলেন যেখানে শরীর চর্চায় উত্সাহ দেবার জন্য কুস্তিগীর ও পালোয়ানদের কাছে ব্যায়াম প্রশিক্ষণ চলত বাঙালি যুবাদের। অন্যদিকে স্বদেশি জিনিসের ব্যবহার প্রচলনের জন্য “লক্ষ্মীর ভাণ্ডার” খুলেছিলেন, যা ছিল মেয়েদের জন্য স্বদেশি জিনিসের দোকান। এছাড়া যোগেশ চৌধুরীর সঙ্গে যুগ্মভাবে বড় বাজারে একটা লিমিটেড কোম্পানি স্থাপন করেন স্বদেশি জিনিস বিক্রির জন্য, দোকানের নাম ছিল “স্বদেশি স্টোর্স”। এছাড়াও তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের কথা ভেবে “স্ত্রী -মহামণ্ডল” স্হাপন করেন, যা লাহোর, অমৃতস্বর, দিল্লী, করাচী, হায়দ্রাবাদ, কানপুর, বাঁকিপুর, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, কলকাতাসহ ভারতের সারা দেশে শাখা বিস্তার করেছিল। একইরকম ভাবে কলকাতায় “ভারত স্ত্রী শিক্ষা সদন” প্রতিষ্ঠা করে কলকাতার মহিলাদের শিক্ষার আঙ্গিনায় আনতে পেরেছিলেন। মনে রাখতে হবে এই প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গের বহু আগে। সরলাদেবী রচিত ১০০টি দেশাত্মবোধক গানের একটি সংকলন গ্রন্থ ‘শতগান’ ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো: বাঙালির পিতৃধন, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল, নববর্ষের স্বপ্ন, জীবনের ঝরাপাতা ইত্যাদি। তিনি ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে যে নারী সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন বাসন্তী দেবী (১৮৮০-১৯৭৪)। তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের স্ত্রী। সুভাষ চন্দ্র বসু ও বীণা দাস যাঁকে “মা” বলে ডাকতেন। বাসন্তী দেবী স্বামীর কাছে যেমন উচ্চশিক্ষা নিলেন তেমনি পেলেন রাজনীতির শিক্ষাও। শুধু দেশবন্ধুর আর সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণা দায়িনী হয়েই থাকেননি, খিলাফত আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯২১-এ আইন অমান্য আন্দোলনে মেয়েরা যখন খুব একটা এগিয়ে আসেনি, তখন বাসন্তীদেবী মেয়েদের নিয়ে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন ‘চরকা’ প্রচলন দ্বারা। চিত্তরঞ্জনের বোন ঊর্মিলাদেবীর সাহচর্যে তিনি ‘নারী কর্ম মন্দির’ স্থাপন করেন মহিলাদের আত্মনির্ভরতার কেন্দ্র হিসেবে। ১৯২১ এর ১৭ নভেম্বের যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস বোম্বে আসার কথা ছিল, তখন সারা ভারতব্যাপী হরতাল ডাকা হয়েছিল স্বদেশী যোদ্ধাদের নেতৃত্বে। ফলে ব্রিটিশ সরকার ‘স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী’কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এর প্রতিবাদে বাসন্তীদেবী খাদির কাপড় নিয়ে বড়বাজারে হরতাল ঘোষণা করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন ঊর্মিলাদেবী ও অন্যান্য মহিলা সংগঠনের সদস্যদের। সেদিন পুলিশ বাসন্তীদেবীকে গ্রেফতার করেছিল। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনতা ফেটে পড়েছিল বিক্ষোভে, কারণ বাংলায় তখন চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাসন্তীদেবীর জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। পুলিশের অস্বস্তি বাড়িয়ে এরপর গান্ধীজীর পুত্র হীরালালসহ কলকাতার যুব সমাজ দলে দলে জেলের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখালে শেষ পর্যন্ত গভীর রাতে তাঁকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। তিনি ও চিত্তরঞ্জন দাশ মিলে সম্পাদনা করতে লাগলেন 'বাঙলার কথা' পত্রিকা। ১৯২২ সালে দেশবন্ধু যখন কারাবন্দি, তখন তিনি দেশবন্ধুর সাথে গড়ে তোলা সংগঠনের দায়িত্বভার নেন এবং ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভানেত্রী হন। ১৯২৬ সালে একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেন। ১৯২৮ সালে পুলিশের লাঠিচার্জে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিবাদে আবারও পথে নামেন এই বীরাঙ্গনা। অনেক পারিবারিক বিপর্যয় ও ব্যক্তিগত শোক সয়ে ১৯৭৪ সালের ৭ মে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করে।

শ্রী অরবিন্দ ঘোষের ভাইঝি লতিকা ঘোষ (১৯০২-১৯৮৩) বাংলার সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার লরেটো স্কুলের ছাত্রী ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বি.লিট রিসার্চ ডিগ্রিধারী লতিকাদেবী কেবলমাত্র ভারতীয় হওয়ার সুবাদে ও জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জন্য বেথুন কলেজে অধ্যাপনার চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তিনি সরাসরি যোগ দেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে ‘চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে’ যোগ দিয়ে দুঃস্থ মেয়েদের জুনিয়র নার্সিং ও ধাত্রী কাজের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন। সেখানে ডাক্তাররা এসে ক্লাস নিতেন, আর লতিকাদেবী ইংরাজিতে রিপোর্ট লেখা শেখাতেন। গোপনে শেখাতেন দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার মন্ত্র। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৮ এর সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের সভায় তাঁর নেতৃত্বে মহিলাদের উপস্থিতি ও শপথ গ্রহণে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুও বিস্মিত হয়েছিলেন তাঁর কৃতিত্বে। ১৯২৮ সালেই নেতাজীর পরামর্শে তিনি মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন যার লক্ষ্য ছিল স্বদেশী আন্দোলনে রাজনৈতিক কাজের জন্য নারী কর্মীদের একত্রিত করা। তাঁর নেতৃত্বে প্রভাবিত হয়ে সুভাষ বলেছিলেন, লতিকার মতো আরও দশজন নারীকর্মী থাকলে নারী প্রগতি ত্বরান্বিত হত। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের মহিলা বিভাগের অধ্যাপক এবং ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে দমদম সরোজিনী নাইডু কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়ে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে অবসর নেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

যশোরের দৌলতুননেসা খাতুন(১৯১৮-১৯৯৭)১৯৩০ সালে লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনে, ১৯৩২ এ আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন । ‘গাইবান্ধা মহিলা সমিতির’র সম্পাদক হয়েছিলেন ছিলেন। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতার টানে সাত আটটা গ্রামের মুসলমান মেয়েরা পর্দা সরিয়ে ছুটে আসত। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে পুলিশ তাঁদের বসতবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তবু আন্দোলন থামেনি। আন্দোলন জোরদার করতে সভার পর সভা করেছিলেন। ফুলছড়ি গ্রামের একটি সভা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল তাঁকে। শাস্তির পাশাপাশি তাঁর মুক্তির দাবিও ছিল এমনই জোরদার যে রাজশাহী, প্রেসিডেন্সি, বহরমপুর জেলে পাল্টে পাল্টে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তবু মনের মধ্যেকার আগুন নিভতে দেননি। মুক্তি পাওয়ার পরও স্বাধীনতা আন্দোলনে গোপনে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা মেলার পরে তিনি ১৯৫২ সালে বাংলাদেশের ‘ভাষা আন্দোলনে’ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ছোটগল্প,উপন্যাস, শিশু সাহিত্যে তাঁর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণনগরের নির্মলনলিনী দেবী ছিলেন ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মুখ। ব্রিটিশ সরকারের টাকায় জীবন ধারণ করবেন না বলে সরকারি কলেজের আধ্যাপক- স্বামীর বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া করে থাকতেন। সেই যুগে একাকী মহিলার পক্ষে এইরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশ কঠিন ছিল। নদিয়া জেলার মহিলা সত্যাগ্রহী নির্মলনলিনী তাঁর ভাড়া ঘরে মহিলাদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করেছিলেন। গান্ধীবাদী আদর্শে দীক্ষিত এই সাহসিনীকে ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পুলিশ গ্রেফতার করলে তাঁর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, আলিপুর, হিজলী সেন্ট্রাল জেলে বারবার পরিবর্তনের ফলে শেষপর্যন্ত গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বেলা মিত্র (১৯২০-১৯৫২) প্রথমে শ্বশুর বাড়ি থেকে, পরে কলকাতার বেহালার কাছে জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি ভাড়া নিয়ে গোপন রেডিও স্টেশন খুলেছিলেন। গোপনে বিদেশে সুভাষ চন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য। তখন সুভাষ চন্দ্র ছিলেন বিদেশে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর গুপ্ত বিভাগের বিপ্লবীরা এখানে আশ্রয় নিতেন। ১৯৪৭ সালে বাংলায় ঝাঁসির রাণী বাহিনী গড়েছিলেন নেতাজীর ঝাঁসির রাণী বাহিণীর আদলে। ১৯৪৫- এর ১১ সেপ্টেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজনের ফাঁসির দিন ধার্য হলে বেলা মিত্রের তত্পরতায় বাইশ জনের মৃত্যুদণ্ড রদ করা সম্ভব হয়েছিল। দেশভাগ করে স্বাধীনতা এলে ওপার থেকে যারা এপারে এলো তাদের একটা অংশ শিয়ালদা স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছিল। তিনি তাদের জন্য রিফিউজি রিলিফ ক্যাম্পএ সেবা করতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালে ৩১ জুলাই অকাল মৃত্যুবরণ করেন।

জ্যোৎস্না দাস বা মান্তু দাস ছিলেন ‘ওয়ার্ধা মহিলা আশ্রমে’র শিক্ষার্থী। ১৯৪১এ একটি মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। ন’মাস ধরে বিভিন্ন জেলে রাখা হয়েছিল তাঁকে, প্রথমে ওয়ার্ধা, তারপর নাগপুর, পরে জব্বলপুর জেলে ঘোরান হয়েছিল। ছাড়া পেয়ে মেদিনীপুরে সুশীল কুমার ধারার ‘গরম দল’ এ যোগ দিয়েছিলেন। মহিলাদের নিয়ে ‘বাঘিনী বাহিনী’ গড়ে তুলেছিলেন। বিশেষ করে ধর্ষককে চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য এই বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। নিজে হাতে সাজা দেন অনেককে। ১৯৪৪-এ গান্ধীজির কথায় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অবসান হলে তিনি আবার ওয়ার্ধা ফিরে গিয়েছিলেন।

সত্যবতী ছিলেন মেদিনীপুরের এক বিধবা মহিলা। ছলে-বলে- কৌশলে স্বার্থান্বেষীরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁকে দেহপসারিনী করে তুলেছিল। এই অবাঞ্ছিত জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য হলেও ভারতমাতার শিকলপরা হাতদুটি তাঁকে ভাবিয়েছিল বেশি। শরীর আর মনে ছিল তাঁর বিস্তর ফারাক। তাঁর কাছে যৌনক্ষুধা মেটাতে আসা পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে গোপন খবর জেনে নিয়ে বিপ্লবীদের জানিয়ে দিতেন সত্যবতী। পুলিশের পৌঁছানোর আগেই পালিয়ে যেত বিপ্লবীরা। অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে একাজ করলেও ধরা পড়েননি কখনো। পরে গান্ধীপন্থী আন্দোলনে সরাসরি জড়িয়ে নন্দীগ্রাম ও আসাদতলায় প্রথমবার লবণ সত্যাগ্রহ করেছিলেন। ১৯৩২-এর ১১ ফেব্রুয়ারি তেরপেখিয়া বাজারে মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করার সময় পুলিশের লাঠির ঘায়ে জ্ঞান হারালে তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। জেল থেকে তিন মাস পর এসে আবার প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯ আগস্ট নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে গিয়ে আবারও গ্রেফতার হয়েছিলেন। সেইসময় পুলিশ জেনে যায় তাঁর বিপ্লবী কার্যকলাপ এবং তাই অত্যাচার চরমে ওঠে। তাঁর কিডনি আর অন্ত্র এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে হাসপাতালেও চিকিৎসা সফল হয়নি।

দিনাজপুরের যশোদা ছিলেন কৃষক-আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য মুখ। তিনি ছিলেন ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’র সদস্য। জোতদারদের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে দরিদ্র দিনাজপুরের চাষিরাও ‘কৃষক সভা’ তৈরি করেছিল। একজোট হয়ে জোর গলায় বলতে শিখেছিল ‘জান দেব তবু ধান দেবনা’। ১৯৪৭ এর ২০ ফেব্রুয়ারি, চাষিদের খাঁপুরের সভা শুরু হবার আগেই গ্রামে ঢুকে চাষিদের গ্রেফতার করতে চেয়েছিল পুলিশ। যশোদার নেতৃত্বে মহিলারা পুলিশের মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রথমে। ততক্ষণে বিদ্রোহী চাষিরা অন্যপথে পালাতে পেরেছেন। যশোদার স্বামী নীলকন্ঠও ছিলেন পলাতক। সেদিন যশোদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুলিশ। তাঁকে বিবস্ত্র করে, ধারাল অস্ত্র দিয়ে খোঁচানো হয়েছিল তার নগ্ন শরীর, তবু যশোদা মুখ খোলেননি। দুই সন্তানের মা যশোদার ক্ষতবিক্ষত শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল, যন্ত্রণায় চিত্কার করছিল তবু তাঁর উপর অত্যাচার বন্ধ হয়নি। পলাতক বিপ্লবী চাষিদের খবর না পেয়ে আরো হিংস্র হয়ে গিয়েছিল পুলিশ। শেষে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল যশোদাকে।

তেভাগা আন্দোলনের শহীদ রাসমণি ছিলেন ময়মনসিংহের বাসিন্দা। তেভাগা আন্দোলনে ইলা মিত্রের যেমন অবদান রয়েছে তেমনি এই রাসমণি দেবীরও অবদান রয়েছে। ময়মনসিংহের বাগমারীতে বারো বছর বয়সে এক চাষীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরেই বিধবা হলে ‘ভাতার খাকি’ বলে ‘ডাইনী’ নাম হয়েছিল তাঁর। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল সংগ্রামের জীবন। বাঁচতে হয়েছিল অন্যের সাহায্য ছাড়া। একাকী জীবনে নিজে হাতে ধান বুনে, ধানকেটে, চাল তৈরি করে, হাটে বেচে দিনপাত করতেন। গরম কালে কাঠ কুড়িয়ে, বিক্রি করে, শীত কালের খাবার জোগার করে রাখতেন। হাতে তাঁত বুনতেন, ধাত্রী মায়ের কাজ করতেন দক্ষহাতে। লাতাপাতার গুনাগুন জেনে অসুখ সারাতেন গ্রামবাসীর। ধীরে ধীরে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের প্রিয় দিদি হয়ে উঠলেন রাসমণি। হতদরিদ্র ঠিকা চাষীরা তখন জমিদারদের অত্যাচারে নিপীড়িত। অর্থ আর পরিশ্রম দিয়ে ফলানো ফসল বেশির ভাগ তুলে দিতে হত জমিদার বা জোতদারকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্যাসীবাদ বিরোধী লড়াই শুরু হলে ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’ তৈরি হয়েছিল শ্রমজীবী মেয়েদের নিয়ে। তিনি সেখানে সদস্য হন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় লঙ্গরখানা খুলে তিনটি গ্রামের মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছিলেন। হাজং চাষিদের নিয়ে একটি ‘স্কোয়াড’ তৈরি করে মজুতদারের গোপন গুদাম বাজেয়াপ্ত করতেন। হাজং চাষীদের বিরাট এক বাহিনী ১৯৪৬ এর ৩১ জানুয়ারি মুখোমুখি হয় ম্যাজিস্ট্রেটের ‘ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল’ বাহিনীর। গুলি, হত্যা, লুঠ, ধর্ষণ অবাধে চলে গ্রামের মধ্যে। পুরুষশূন্য গ্রামে ধর্ষিতা সরস্বতীর অর্তনাদ কানে গিয়েছিল রাসমণির। তিনি আর পঁয়ত্রিশ জন চাষি তীর -ধনুক, কাটারি, বর্শা আর কুড়ুল হাতে ছুটে আসেন। বর্বর পুলিশের সঙ্গে সোমেশ্বরী নদীর ধারে লড়াইয়ে রাসমণি তখন রণমূর্তিতে ভয়ংকরী হয়ে উঠে কাটারি দিয়ে ধর্ষণকারীর মুণ্ডুটা ধড় থেকে কেটে নামিয়ে দিয়েছিলেন। বেঁচে থাকার অধিকারের লড়াইয়ে সোমেশ্বরী নদীর জল সেদিন লাল হয়েছিল। তার কিছু পরেই বৃটিশ বাহিনীর দশটা গুলির ধাক্কায় রাসমণির শরীরও ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল।

যশোরের দৌলতুননেসা খাতুনের মতোই আরেকজন ভাষা শহীদ ছিলেন লাবন্যপ্রভা দেবী। তিনি ১৯৪৮সালের মানভূম ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ। ১৯৫২ সালের বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন অথবা ১৯৬১ সালের আসামের বরাক ভ্যালি ভাষা আন্দোলনের চেয়ে ১৯৪৯ সালের মানভূম ভাষা আন্দোলন কোনও অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার পরে পুরুলিয়া জেলাকে (অর্থাত সাবেক মানভূম) বলপূর্বক বিহারের অন্তর্গত করার হিন্দি-প্রভুত্বের হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাঙালি অধ্যুষিত পুরুলিয়া। শিক্ষা ও প্রশাসনিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতির জন্য শুরু হয় এক নতুন স্বাধীনতা যুদ্ধ। রচিত হয় প্রতিবাদী টুসু গান। লাবন্যপ্রভা দেবী ছিলেন এই প্রতিবাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নেত্রী। তাঁকে শাস্তি দিতে অকথ্য নির্যাতন ও সম্ভ্রমহানী করে বিহারী পুলিশ। তাঁরই সঙ্গী শবর নেত্রী রেবতী ভট্টাচার্যকে পিটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে মৃতপ্রায় করে ফেলে রেখে যায় বিহারী পুলিশ।

‘জান দেব তবু জবান দেব না’ – বাংলা ভাষাকে রাজ্য ভাষা করার দাবিতে অসমের কাছাড় জেলার বাঙালিদের স্লোগান ছিল। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক ভ্যালিতে যে রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলন হয় তাতে একাদশ জন শহীদের মধ্যে একমাত্র ও সর্বকনিষ্ঠ নারী শহীদ ছিলেন স্কুলছাত্রী কমলা ভট্টাচার্য্য।

অষ্টাদশ- উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত তথা বংলার সমাজে নারী ছিল পিঞ্জরাবদ্ধ। নিষেধের লোহার খাঁচার পড়ে থাকত তারা। তবু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও কখনও অন্তরালে থেকে কখনও প্রকাশ্যে এসে লড়াই করেছেন। লাঠিখেলা,পিস্তল চালানো, রাত্রে ছেলেদের সঙ্গে নিরাপত্তার টহল দেওয়া, পুলিশের নজর এড়িয়ে বিপ্লবীদের কাছে তথ্য ও অস্ত্র পাচার এবং কারাবাস বরণ ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ। তবু তৎকালীন সমাজে কোনঠাসা হয়ে থাকা মেয়েরাও নিজ নিজ প্রতিবন্ধকতা জয় করে দেশের যেটুকু সেবা করেছেন তা অসম্ভবকে সম্ভব করার মতই দুরূহ কাজ। তাঁদের মধ্যে দু একজন রাজ পরিবারের হলেও বেশির ভাগই ছিল সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে। সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে মুন্ডা বিদ্রোহ, আইন অমান্য আন্দোলন থেকে তেভাগা আন্দোলন, সবেতেই নারীর দৃষ্টান্ত মূলক অবদান রয়েছে। কেউ নেতৃত্ব দিয়েছেন, কেউ প্রাণ দিয়েছেন, কেউ বা গোপনে সহযোগিতা করেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহে সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব, ডোমন মাঝি, বীরসিং মাঝির পাশে দাঁড়ানো মেয়েদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফুলো আর ঝানো দুই বোন। দুজনেই ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের সামনের সারিতে থাকা মেয়ে। তীর-ধনুক, টাংগি, বর্শা, কুড়ুল সবই চালাতে পারতেন ওঁরা। ফুলো, ঝানোর সঙ্গে সাঁওতাল মেয়েরা রাতে শত্রুশিবিরে ঢুকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছিল ২১ জন অত্যাচারীকে – যা পুরো সংগঠনকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করেছিল। এর প্রতিশোধ নিতে ব্রিটিশরা ফুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল। কেউ যাতে আর বিদ্রোহ করার সাহস না পায় তাই দৃষ্টান্ত রূপে ফুলোর বিভৎস লাশটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল রেল লাইনের ধারে। সাঁওতাল জাতির কাছে ফুলো, ঝানো চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ বা মুণ্ডা বিদ্রোহে একে একে উঠে এসেছে আরও অনেক নারীর নাম। বাসবী কিরোর ‘উলগুলান কি ওউরতেঁ’ বই অনুযায়ী মুণ্ডা বিদ্রোহের মাকি, টিগি, নাগী, লেম্বু, সালি, চাম্পি প্রমুখ মহিলারা পুরুষের সঙ্গে সমান দক্ষতায় তীর -কাঁড় চালিয়েছিলেন।

এই দেশে কতশত আন্দোলন ও যুদ্ধ এসেছে, গেছে। সেই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন বহু বাঙালি নারী। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে, সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দেশের অগ্রগতিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন বাঙালি নারীরা। তবে তাঁদের মধ্যে সামান্যই লিপিবদ্ধ হতে পেরেছেন ইতিহাসের পাতায়। বাকি অযুত বীরাঙ্গনার নাম তলিয়ে গেছে অবহেলা আর বিস্মৃতির গহ্বরে। কতটুকুই বা আমাদের জানার ক্ষমতা! তাই সবশেষে মুক্তি ও চেতনামন্দিরের সোপানতলে সেইসব অচেনা আত্মত্যাগী নারীদের চরণে শতকোটি শ্রদ্ধা।

তথ্যসূত্র-

১) স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী - অগ্নিযুগ গ্রন্থমালা ৯ - র্যাডিকাল প্রকাশনা

২) মুক্তি সংগ্রামে বাংলার উপেক্ষিতা নারী - অগ্নিযুগ গ্রন্থমালা ১০ - র্যাডিকাল প্রকাশনা

৩) স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া।

৪)স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারীরা ( অন্যস্বর)- লিপিকা ঘোষ

৫) উইকিপিডিয়া ও আন্তর্জাল

0 Comments

Post Comment