- 30 September, 2023

- 0 Comment(s)

- 1963 view(s)

- লিখেছেন : অমর্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

“অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নচ রোহিতঃ

গণ্ডুষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।।”

[ব্যাখ্যাঃ রুইমাছ অগাধ জলে বিহার করে, অথচ তাহার বিকার নাই। পুঁটি মাছ গণ্ডুষমাত্র জলে ফরফর করিয়া বেড়ায়। সূত্রঃ ‘অতি অল্প হইল’, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু লিখতে বসলে, এরকমটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। সাগরের সাপেক্ষে নিজেকে পুঁটিমাছতুল্য ভেবে নেওয়াটা কেবল বিনয় নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে সত্য। ঈশ্বরচন্দ্রকে আমরা যতই আধুনিক যুগের আয়নাতে ফেলে তাঁর গুণাগুণ এবং কীর্তিকলাপের সূক্ষাতিসূক্ষ বিচারের চেষ্টা করি না কেন, তাঁর কৃতিত্বকে বুঝতে গেলে তাঁর সময়েই আমাদেরকে পিছিয়ে যেতে হবে; আর সেই পিছিয়ে যাওয়াটাই বোধহয় এই সময়ে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে শক্ত কাজ। যেমনটা ভারতবর্ষের একজন প্রাক্তন রাজপুরুষ, তাঁর রাজত্বকালে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে নিয়ে বলতে গিয়ে পরবর্তী কালে বলেছিলেন যে, “অতীতকে বর্তমানে দাঁড়িয়ে বিচার করা সহজ— কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক [১]”। ঠিক তেমনই, ধর্মনিরপেক্ষ, আধুনিক, একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে, ঊনবিংশ শতকের একজন সমাজ-সংস্কারকের যুক্তি-বিন্যাসের পদ্ধতিকে আমাদের কাছে কিয়দংশে অচেনা বা অসমকালীন বলে মনে হলেও তার গুরুত্বকে কোনও ভাবেই কমানো চলে না।

বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ১৮৯১এর ২৯ জুলাই। এই সময়কালের মধ্যে ভারতবর্ষে দুটি ভিন্ন ধরণের শাসনপ্রণালী চলেছিল। ১৮২০ থেকে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) অবধি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন, এবং তার পরবর্তীতে সরকারি ইংরেজ শাসন। কাজেই, আইন-আদালত, কাছারি-প্রশাসন ইত্যাদি ব্যবস্থা তৈরি হলেও—সেগুলির প্রভাব এই বিশাল ভারতবর্ষের গ্রামগুলির কতখানি ভিতর অবধি গিয়ে পৌঁছত সেই বিষয়ে যথেষ্টই সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে নারীমুক্তির কথা বলা— নারীস্বীকৃতির কথা বলা যে কতখানি সাহসের এবং কতখানি পরিশ্রমের তা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে ছোট্ট করে বলে রাখতে পারি, যে খাস ইংলন্ডেও মেয়েদের ভোটাধিকার সিদ্ধ হয়েছিল ১৯২৮এর আগে নয়। কাজেই, ১৮৫০-৬০-৭০এর ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে নারীস্বীকৃতির পক্ষে কথা বলাটা সত্যিই যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এখানে আমি একটা শব্দ বারবার ব্যবহার করতে চাই, নারীমুক্তি নয়— নারীস্বীকৃতি। বিদ্যাসাগর কেবল সামাজিক ভাবে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন অথবা বহুবিবাহ রদ করার কথা বলেননি। তিনি ঘোষিত ভাবে চেয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে সরকারি আইন তৈরি হোক, অর্থাৎ কি না কেবল সমাজের চোখে নয় — আইনের চোখে তিনি নারীর স্বীকৃতি চেয়েছিলেন [২]। কারণ, তিনি জানতেন সমাজ বড় ঠুনকো— তাঁর নেতৃত্বের অবসানে, পরবর্তী সমাজ তাঁর প্রবর্তিত প্রথাকে কতখানি মেনে চলবে, বা আদৌ মেনে চলবে কি না— সেটি যাতে ব্যক্তিবিশেষের উপরে নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে, সেই কারণেই তিনি বিষয়গুলিকে আইনসিদ্ধ করে যেতে চেয়েছিলেন। এভাবেও তাঁর কাজের উদ্দেশ্যটিকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। আইনের চোখে নারীর স্বীকৃতি আসুক, এই ভাবনাটিই তাঁর কাজের একটি অন্যতম বিশেষত্ব রূপে প্রকাশ পেয়েছিল।

এখানে, “আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন [৩]” বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁর এই উক্তিটির পিছনে নিহিত কারণটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর নিজের লেখা জীবনবৃত্তান্তে অন্তত চারজন নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁদের আচার-ব্যবহার বিদ্যাসাগরের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিতামহী দুর্গাদেবী এবং মাতামহী গঙ্গাদেবী, দুজনেরই দুঃখময় জীবনবৃত্তান্ত বিদ্যাসাগরের জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়। এছাড়াও, তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় এসে একসময়ে প্রায় অনাহারের মুখে পড়েছিলেন। সেই সময়ে একজন বিধবা নারী বেশ কিছুদিনের জন্য তাঁর আহারাদির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সবশেষে, বিদ্যাসাগর নিজেও প্রথমবার কলকাতায় এসে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে থাকবার সময়ে, গৃহকর্তা জগদ্দুর্লভের বিধবা ভগিনী রাইমণির কাছ থেকে যে অপার স্নেহ পেয়েছিলেন তা তিনি কখনই ভুলতে পারেননি। এই রাইমণির কথা বলতে গিয়েই তিনি তাঁর জীবনচরিতে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের কথা টেনে এনেছিলেন।

এবারে - স্নেহ ভালোবাসার কথা যতই থাক, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিদ্যাসাগর ছিলেন সবসময়েই যুক্তির পক্ষে। যদিও সেই যুক্তিজাল বিস্তারে তাঁকে হয়তো অনেক সময়েই এমন অনেক ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে, যেগুলির অনেক বিষয়ের সঙ্গেই হয়তো আমরা আজ আর সহমত হতে পারবো না। কিন্তু সেই সময়ে দাঁড়িয়ে, সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্য নেওয়া ছাড়া - বিদ্যাসাগরের হাতে তখন আর কোনও উপায়ও ছিল না। এছাড়াও তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে, একাধিক সময়ে যুক্তিপূর্ণ যে শ্লেষমিশ্রিত তীক্ষ্ণতার ঝলক দেখা গেছে— তাতে অন্তত বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা প্রসঙ্গে কোনও প্রশ্ন তোলাটা অনুচিত। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জানাতে গিয়ে তিনি লিখছেন, “... এই জন্যই অস্মদেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে [৪]”। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও স্ত্রীজাতির বিষয়ে এমনতরো মনোভাবই কি বারেবারে, প্রত্যেকটি সমাজে পরিলক্ষিত হয় না ? অথচ কত আগেই— বিদ্যাসাগর ঠিক এই বিষয়টিরই উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ— গৃহপরিচারিকাস্বরূপ ... ... এই ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ পুস্তিকাটিতে এমনকি, স্বাস্থ্যবিষয়ক সতর্কতার কথাও বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেছেন। অপরিণত বিবাহ যে ভাবী সন্তানের স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে, সেই বিষয়ে সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছেন। কিন্তু, সমাজ শুনলে তো! এই প্রসঙ্গে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন নিয়ে বিদ্যাসাগরের যুক্তিবিন্যাসের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত। যে বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন,

“যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন।” [‘বিধবাবিবাহ— প্রথম প্রস্তাব’, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

শাস্ত্র এবং সনাতন এই বিষয়দুটিকে নিয়ে ভারী মজা। আমরা সবাই ‘শাস্ত্র’ আওড়াই, ‘সনাতন’এ আস্থা রাখবার কথা বলি। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে দেখতে গেলে, যা সনাতন (সাধারণবোধ্য অর্থে যা বহুদিন ধরে চলে আসছে, কোনও পরিবর্তন হয়নি) তা স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে অস্বাস্থ্যকর। উদাহরণস্বরূপ ডিএনএ’র কথা বলা যেতে পারে। মনুষ্যজাতি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, বিভিন্ন প্রকারের মনুষ্যজাতির মধ্যে সম্পর্ক বিনিময় হয়েছে, তবেই আজকের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। অরণ্যচারী আদিম আদিবাসীরা সভ্যতার সংস্পর্শে না এসে, কেবল নিজেদের মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করে চলায় আজ তাঁদের সংখ্যা কোটিতে গুটিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদিবাসী সংস্কৃতির অনেক ভালো দিক নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কমে আসবার পিছনে একটি অন্যতম কারণ হল তাঁরা নিজেদের সমাজকে ছেড়ে বাইরের সমাজের সঙ্গে বিনিময় করেননি। আমি সম্পূর্ণভাবে এখানে স্বাস্থ্যগত এবং ডিএনএ-গত ব্যাখ্যার কথা বলছি। এক্ষেত্রে ‘সনাতন’ জিনিসটি খুব ভালো হয়ে দাঁড়ালো না বোধহয়। ডিএনএ’র স্বাস্থ্যোন্নতি হবে তখনই যখন সে অন্যান্য ডিএনএ’র সঙ্গে মেলবার মেশবার সুযোগ পাবে [৫]। একই কথা বোধহয় সমাজের অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নীতিগত উৎকর্ষের বিষয়গুলিতেও প্রযোজ্য।

সে যা হোক, শাস্ত্রের কথাই যদি বলতে হয় — বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না সে বিচার নিশ্চয়ই কাব্যশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, বা দর্শনশাস্ত্র করবে না — করবে ধর্মশাস্ত্র। (এক্ষেত্রে কেন তিনি ন্যায়শাস্ত্রের কথা বললেন না, সে বিষয়ে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে — ভারতবর্ষের বিপুল জনতা সর্বদা ধর্মাশ্রয়ী। যদিও, এর সুফলের চাইতে বোধ করি কুফলের নমুনাই বেশি, সে প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচনার বিষয়।) এক্ষেত্রে, ধর্মশাস্ত্র বলতে কোনগুলিকে বোঝানো হচ্ছে সেটিরও বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমরা ‘ধর্মশাস্ত্র’-এর নানা কথা উল্লেখ করি বটে, কিন্তু সাধারণে কয়জন এই বিষয়ে অবগত আছেন যে — যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার নির্দেশ অনুসারে ধর্মশাস্ত্রগুলি বিবেচিত হয় ? বিদ্যাসাগর সেই সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিলেন,

“মন্বত্রিবিষ্ণুহাপীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ।

যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।।

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।।”

[ব্যাখ্যাঃ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ ইঁহারা ধর্মশাস্ত্রকর্তা [৬]]

এখানে বলা প্রয়োজন যে — মনু প্রবর্তিত ধর্মশাস্ত্র নিয়ে, এমনকি এযুগেও বেশ একটা হইচইয়ের পরিবেশ দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের লেখাতেই জানা গেলো — যে মনুর শাস্ত্র কলিযুগে অচল। কারণ মনুর নির্দেশেই,

“অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহপরে।

অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসনুরূপতঃ।।”

[ব্যাখ্যাঃ যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাসহেতু সত্যযুগের ধর্ম অন্য, ত্রেতাযুগের ধর্ম অন্য, দ্বাপরযুগের ধর্ম অন্য, কলিযুগের ধর্ম অন্য [৬]]

তাহলে কলিযুগের ধর্ম কি হবে ? বিদ্যাসাগর পরাশরসংহিতা থেকে ব্যাখ্যা তুলে দিলেন,

“কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।

দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ।।”

[ব্যাখ্যাঃ মনুনিরূপিত ধর্ম সত্যযুগের ধর্ম, গৌতমনিরূপিত ধর্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম, শঙ্খলিখিতনিরূপিত ধর্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম, পরাশরনিরূপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম [৬]]

বিদ্যাসাগর ধর্মাশ্রয়ী বাঙালিকে ধর্মেই বধ করতে চাইলেন। মনুস্মৃতি থেকে পরাশরসংহিতার একের পর এক বিধান তুলে এনে দেখালেন, প্রাচীন কাল — অর্থে মনুর সময় থেকেই ধর্মশাস্ত্র অনুসারে বিধবাবিবাহের বিধান ছিল। অন্য পণ্ডিতেরা আদিত্যপুরাণের বচন উল্লেখ করে বিদ্যাসাগরকে নিবৃত্ত করতে চাইলে, তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবে দেখালেন যে আদিত্যপুরাণের বচন বিধবাবিবাহের বিরোধী নয়। এছাড়াও, ব্যাসসংহিতাকে উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ করলেন, বেদ, পুরাণ এবং সংহিতার নিয়মে যদি বিরোধ থাকে — তবে বেদকে, এবং সংহিতা ও পুরাণের ব্যাখ্যাতে বিরোধ থাকলে, সংহিতাকেই সঠিক বলে বিবেচনা করতে হবে। কাজেই, আদিত্যপুরাণ এবং পরাশরসংহিতার ব্যাখ্যাতে বিরোধ দেখা দিলে পরাশরের ভাষ্যকেই শাস্ত্রসম্মত বলে গণ্য করতে হবে। যুক্তির জালে ধর্মকে, ধর্মশাস্ত্র দিয়েই কিভাবে পরাস্ত করা সম্ভব, বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাগুলি তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

কিন্তু, আমাদের শাস্ত্রের গলদের কারণে বিদ্যাসাগরকেও যথেষ্টই বেগ পেতে হয়েছিল। বিধবাবিবাহকে যতটা সহজে পুরাণ-সংহিতার সাহায্যে শাস্ত্রসম্মত বলে প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছিল, বহুবিবাহ রদের সময়ে কাজটা মোটেই তেমনটা সহজ হয়ে দাঁড়ায়নি। এর কারণ বোধহয়, এমনকি মনুস্মৃতিতেও বিধবা নারীর পুনরায় দার পরিগ্রহণের বিধান ছিল। বহুবিবাহের বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা সামনে আসতে, ক্রমশ মনুস্মৃতির স্বরূপটিকে বুঝতে পারলাম। মনুসংহিতার দুটি শ্লোক, উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও সূত্র-সহ নীচে উদ্ধৃত করছি,

“মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকুল্য চ যা ভবেৎ।

ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা।।”

[ব্যাখ্যাঃ যদি স্ত্রী সুরাপায়িণী, ব্যাভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রূরস্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয় তৎসত্ত্বে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবেক [৭]] এবং,

“বন্ধ্যাষ্টমেহধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা

একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী।”

[ব্যাখ্যাঃ স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে ও অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক [৭]]

হ্যাঁ, এই শাস্ত্র আমাদের। যেখানে, স্ত্রী চিররোগিণী হলে অথবা অপ্রিয়বাদিনী হলেও — কালাতিপাত ব্যতিরেকে পুনর্বিবাহের বিধান রয়েছে। যে কারণে বিদ্যাসাগর কর্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত ‘বহুবিবাহ — প্রথম পুস্তক’, এই রচনাটির অন্তে বেনারসের রাজা দেবনারায়ণ সিংহ কর্তৃক প্রস্তাবিত বহুবিবাহ রদের আইনের প্রথম খসড়াটিতে দেখা যাচ্ছে যে, কারোর স্ত্রী যদি কুষ্ঠ অথবা অন্য কোনও ঘৃণ্য রোগের শিকার হয় অথবা পুত্রসন্তান প্রসবে অক্ষম হয় — সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বা গ্রামসভার অনুমোদনক্রমে তার পুনরায় দার পরিগ্রহণের অধিকার লিপিবদ্ধ থাকছে। ধর্মকে ধর্ম দিয়ে পরাস্ত করাটা সবসময়ে সহজ হয় না। অনেক যুগের পরিশ্রম তার পিছনে ব্যয় করতে হয়। কুলীনপ্রথার কিভাবে সূত্রপাত হল, বিদ্যাসাগর তাঁর এই প্রবন্ধটিতে [৭] সেই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ইতিহাসের গভীরে যাব না। কিন্তু ভারতীয় ‘ধর্ম’-শাস্ত্রের একেকটি বিশেষ অংশ যে কতখানি একপেশে এবং, মাপ করবেন— কতখানি নারীবিদ্বেষী, সেই নিয়ে যমসংহিতা এবং ব্যাসসংহিতার দুটি শ্লোক শেষবারের মতো উদ্ধৃত না করে পারছি না, হয়তো আমাদের অনেকেরই এগুলির বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এই দুটি শ্লোকেরই ব্যাখ্যা বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে গৃহীত,

“মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা তথৈব চ।

ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্।।

যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাক্ষ্মণো মদমোহিতঃ।

অসম্ভাষ্যো হ্যপাংক্তেয় স বিপ্রো বৃষলীপতি।।” — যমসংহিতা

[ব্যাখ্যাঃ কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এই তিন জন নরকগামী হয়। যে ব্রাক্ষ্মণ, অজ্ঞানান্ধ হইয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করে, সে অসম্ভাষ্য, অপাংক্তেয় ও বৃষলীপতি [৭]। উল্লেখ্য, যে কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে রজস্বলা হয়, সেই কন্যাকে বৃষলী বলে [৭]]

“যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।

ভ্রূণহত্যাশ্চ তাবতাঃ পতিতঃ স্যাত্তদপ্রদঃ।।” — ব্যাসসংহিতা

[ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি দানাধিকারী, যদি তাঁহার দোষে কুমারী ঋতুদর্শন করে; তবে ঐ কুমারী, অবিবাহিত অবস্থায় যত বার ঋতুমতী হয়, তিনি ততবার ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত, এবং যথাকালে তার বিবাহ না দেওয়াতে, পতিত হন [৭]]

ব্যাসসংহিতার এই শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর লিখছেন [৭], “অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ এক্ষণকার কুলীনদিগের গৃহে সচরাচর ঘটনা। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করতে গেলে, তাঁহারা বহুকাল পতিত ও ধর্মচ্যুত হইয়াছেন।” ঊনবিংশ শতকের ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে এমন একেকটি বক্তব্যকে ছাপার অক্ষরে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করাটা বোধকরি ততটাও সহজ ছিল না। বিদ্যাসাগর সেই সাহস দেখিয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রকৃত অর্থেই সাহসী এবং ‘নারীবাদী’ কি না জানিনে — নারীবাদ অথবা পুরুষবাদের ঊর্ধে উঠে তিনি মনুষ্যত্ববাদের পূজারী। যে কারণে জীবনের শেষ দিনগুলিতে শহর, পরিবারকে পরিত্যাগ করে তিনি দরিদ্র সাঁওতালদের মাঝে গিয়ে বাস করছিলেন। কেবল সমাজ সংস্কারক হিসেবে নয়, সাধারণ সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর নারীদের প্রতি ‘পক্ষপাত’-এর বিষয়টিকে লক্ষ্য করা যায়। যে সময়ে তিনি ‘বিধবাবিবাহ — প্রথম প্রস্তাব’ পুস্তিকাটিকে প্রকাশ করছেন, একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনুবাদে কালিদাসের ‘শকুন্তলা’। ভবভূতি’র ‘উত্তররামচরিত’ অনুসারে তিনি লিখেছেন 'সীতার বনবাস'। কালিদাসের কাব্যটির নাম ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম’, অর্থে শকুন্তলার স্বীকৃতি বা দর্শন — (বাংলা অভিধানে ‘অভিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ স্মারকচিহ্ন)। মূল কাব্যের ভাব প্রেমরসাত্মক হলেও — বাংলা অনুবাদে বিদ্যাসাগরের হাতে সেটি হয়ে উঠেছে স্বামী-পরিতক্ত্যা এক নারীর হারানো স্বীকৃতিকে ফিরে পাওয়ার উপাখ্যান। হয়তো অনেকে বলবেন যে, শেষ অবধি দুষ্মন্ত্যের ইচ্ছা-অদৃষ্টের উপরেই শকুন্তলাকে নির্ভর করতে হয়েছিল, তা হলেও শকুন্তলার স্বীকৃতিই গল্পের প্রধান উপজীব্য। এই স্বীকৃতির কথাই বিদ্যাসাগর বলতে চেয়েছেন। নানাভাবে, নানাপ্রকারে — সমাজের চোখে নারীর অস্তিত্বকে সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। অথচ, শেষ অবধি বোধহয় ‘হাতে রইল পেন্সিল’-এর মতোই বিদ্যাসাগরকেও মেনে নিতে হয়েছে যে একজন্মে — এতজন্মের পাপাচারকে দূরীভূত করা অসম্ভব। স্থানবিশেষে বিকৃত ধর্মকে, কেবল ধর্মের সাহায্যে পরাস্ত করা অসাধ্য যদি না মানুষ সামান্য প্রকারেও যুক্তির দ্বারস্থ হতে রাজি না হয়। তাই বোধহয়, ‘সীতার বনবাস’-এ সীতার মুখ দিয়েই বিদ্যাসাগর শেষ অবধি বলে ওঠেন,

“বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখভোগের নিমিত্তই আমার নারীজন্ম হয়েছিল ...”

এই রচনার পরে শতবর্ষের অধিক সময় কেটে গেছে। অথচ আজও আমরা একেকটি রাজ্যের ঋতুমতী নারীদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারের বিষয়ে আদালতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি। বিজ্ঞান বা যুক্তির ভবিষ্যত কোথায় ? ঈশ্বর জানেন!

[উদ্ধৃতিগুলিতে সূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থের বানানবিধিকে অনুসরণ করা হয়েছে]

সূত্রাবলীঃ

[১] পি ভি নরসিমা রাও, ‘অয্যোধ্যা, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২’, পেঙ্গুইন বুকস, ২০০৬

[২] ব্রায়ান হ্যাচার, ‘দ্য শকুন্তলা প্যারাডাইমঃ বিদ্যাসাগর, উইডো ম্যারেজ, এ্যান্ড দ্য মরালিটি অব রেকগনিশন’, দ্য জার্নাল অব হিন্দু স্টাডিজ, অক্সফোর্ড সেন্টার ফর হিন্দু স্টাডিজ, ২০১৩

[৩] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ‘বিদ্যাসাগর চরিত’

[৪] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ‘বাল্যবিবাহের দোষ’

[৫] ইগর রুদান ও অন্যান্য, ‘এফেক্টস অব ইনব্রিডিং, এন্ডোগ্যামি, জেনেটিক এ্যাডমিক্সচার, এ্যান্ড আউটব্রিডিং অন হিউমান হেলথ’, ক্রোয়েশিয়ান মেডিকাল জার্নাল, ভল্যুম ৪৭, সংখ্যা ৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০১-৬১০, আগস্ট, ২০০৬

[৬] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ‘বিধবাবিবাহ — প্রথম প্রস্তাব’

[৭] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ‘বহুবিবাহ — প্রথম পুস্তক’

পুনঃপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ২৮ জুলাই ২০২০

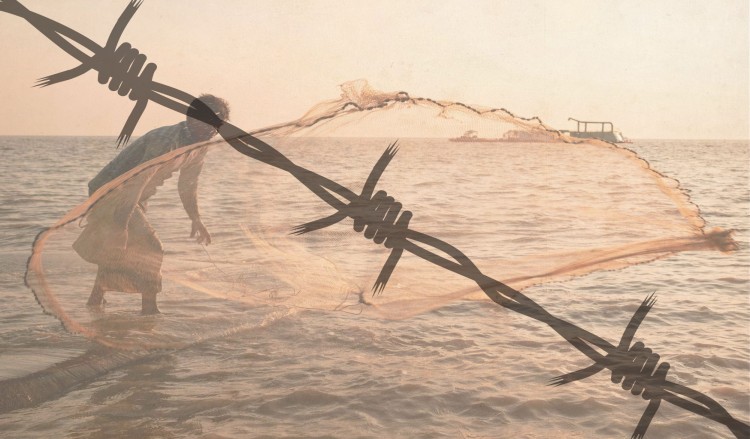

ছবি : সংগৃহীত

লেখক : গবেষক , প্রাবন্ধিক

2.jpeg)

0 Comments

Post Comment